冬季季候風

要了解影響香港的冬季季候風,先要了解季候風如何形成。

地殼表面由岩石和泥土等物質組成,這些物質的熱容比(即溫度上升/下降時所吸收/釋放的熱能)比水為少,所以陸地吸熱和散熱都比海洋快。在冬季,東亞大陸的散熱遠度遠高於吸熱的速度,成為一個強勁的冷源,而太平洋和南海則相對地較暖,在熱空氣上升、冷空氣下降的情況下,內陸長期被冷高壓所籠罩(溫帶氣旋除外),相對地海洋的氣壓就較低,在氣壓梯度力和溫度梯的影響下,形成一股由西伯利亞向東面和南面吹出太平洋和南半球的季候風。這就是影響東亞(包括香港)的冬季季候風。

每年到八月尾、九月初,第一股冬季季候風便到達香港,標誌著香港秋季的開始,但往往這個時候都有熱帶氣旋侵襲,季候風對香港的影響並不明顯。到十月中時,香港已普遍被冬季季候風所支配,氣溫降至和暖甚至清涼的水平。到一、二月是東亞冬季季候風的全盛時期,這時500百帕天氣圖可見西風帶南沿5760參考線可南達南海,東亞大槽槽底可深至20N以南,季候風為本港帶來寒冷甚至嚴寒的天氣。但到二月尾、三月初時季候風開始減弱,當冷高壓由長江口移出海後,逐漸變成暖高壓,間中華南會受到海洋氣流的影響,轉吹東南風,天氣潮濕有霧。到四月中時,冬季季候風基本上已肢離破碎,一般只能帶來一、兩天的清涼天氣,當五月東亞夏季季候風首次爆發後,標誌著香港春季的結束。

每一波寒潮的形成,主要分為冷空氣累積、爆發和減弱三個階段。首先,西伯利亞的氣溫下降,氣壓上升,冷空氣「形成」,並向東南方擴散,但冷空氣受到青藏高原的影響,停留在西伯利亞和哈薩克一帶,並開始囤積。這時在500百帕天氣圖上可以看到橫向的西風槽。

圖中的白線代表西風槽的槽線,橫向西風槽代表冷空氣正在累積,寒潮正在醞釀階段。

這時西伯利亞的氣壓正在上升,當冷空氣勢力達到一定程度時西風槽上的冷渦向東南移動,西風帶轉為正斜(東北-西南向),地面冷高壓向東南移動,推動冷空氣向東面和南面推進。

白線代表西風槽,這時西風槽已轉為正斜,槽後的西北風把冷空氣帶到南方(藍色箭咀顯示),香港受到冷空氣影響,天氣嚴寒。

當西風槽橫過日本後,逐漸減弱並失去槽性,地面冷高壓東移到長江口一帶出海,冷空氣變暖減弱,寒潮告一段落。

青色方框所示的正渦區就是原來的西風槽,這時西風槽已失去槽性,地面冷高壓也已東移到長江口一帶或已移出海,逐漸轉化為暖高壓,并入副熱帶

在冬季,如果冷空氣夠強,能夠橫越南嶺直抵沿岸,香港天氣一般會較冷。但到春季時,冷空氣力量較弱,往往無法一下子越過南嶺,這時冷鋒便會斷開兩截,冷空氣從東面經台灣海峽抵達本港,這時香港便會吹東風,當南嶺無法抵檔冷空氣時,冷鋒迅速橫過沿岸,香港轉吹北風。

在深冬時,強烈冬季季候風影響本港,本港一般天晴乾燥,當風勢緩和但風向未轉為東風時,因濕度、風速和雲量低,令新界北部內陸地區得以有效地靠過輻射冷卻散熱,這時打鼓嶺、上水、北潭涌等氣象站的氣溫會迅速下降,甚至可以降至0度以下,並有結霜現象。但有時冬季季候風非但不能令本港天氣轉涼,更會令香港天氣更暖,特別是深春時。2005年3月22日,當冷鋒未過境前香港受海洋氣流影響,多雲有雨,氣溫在20-22度左右,當23日冷鋒橫過後天氣轉晴,日間氣溫回升至25度。

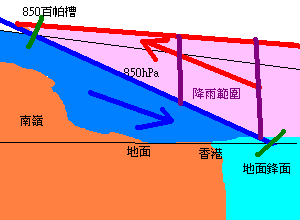

冷鋒橫過時有時會伴隨降雨,有時則天晴乾燥。到底是甚麼原因呢?這主要是視乎冷鋒橫過前香港是否受海洋氣流影響以及850百帕槽有沒有橫過香港。因為冷空氣下沉、暖空氣上升的原因,鋒面橫過時暖空氣抬升,遇上高空較冷的空氣,水氣便形成雲。如果地面受冷空氣影響高空卻受偏南氣流影響,自然會多雲有雨。當地面至850百帕都吹北風時,天氣就會轉為天晴乾燥。如果冷空氣夠強,850百帕槽迅速過境,香港天氣就會迅速轉晴,這就是乾寒潮。相反,如果850槽遲遲未橫過本港,香港就會持續多雲有雨,氣溫未能回升,這就是濕寒潮。

圖中藍色部分代表冷空氣,粉紅色部分代表暖空氣,而箭咀則代表氣團移動的方向。當高空仍被暖空氣覆蓋的時候,香港就會持續多雲有雨。(本圖不依比例)